Charles Darwin a émis l’hypothèse que l’évolution des espèces résulte de mutations – autrement dit, comme on l'a compris plus tard, de modifications de gènes ou d’arrangements de gènes – intervenues de façon aléatoire et sélectionnées ultérieurement parce qu’elles rendent les individus qui les portent plus aptes à assurer leur descendance.

Cette théorie a été largement, bien qu’incomplètement, validée par les développements ultérieurs de la science. Qu’il y ait des mutations est une certitude. Les mécanismes selon lesquels elles sont sélectionnées dans la nature font encore l’objet de controverses.

Toutes les espèces, sauvages ou domestiques, toutes les variétés végétales et toutes les races animales, aujourd’hui présentes sur terre, sont donc issues, d’une façon ou d’une autre, de mutations.

Dans la nature, une mutation peut provenir soit d’un accident purement aléatoire de réplication des gènes, soit des effets d’un rayonnement ionisant ou d’un produit chimique, qu’on dit alors mutagène.

La sélection, non plus naturelle, mais exercée par l’homme, visant à l’amélioration des végétaux et des races animales, est aussi vieille que l’agriculture et que l’élevage. Elle remonte donc à environ une dizaine de milliers d’années.

Pour simplifier, les techniques de la sélection reposent sur quelques principes simples.

La sélection massale

Dans une récolte, on réserve pour le semis suivant les grains qui présentent les caractéristiques recherchées – grains plus gros, plus riches, plus secs, etc. – ou issus de plantes dont les caractéristiques sont recherchées – paille plus courte donc plus résistante à la verse, fruit plus sucré, plus gros, plus coloré, etc.

Le croisement et l’hybridation visent à obtenir un produit mariant les qualités de deux parents, par exemple, rendement et résistance aux maladies, etc.

Ces deux techniques sélectionnent, sans bien savoir, les caractéristiques issues de mutations naturelles, intervenues au hasard et au fil des générations précédentes.

C’est pourquoi, en production végétale, les sélectionneurs ont entrepris, il y a une cinquantaine d’années déjà, de provoquer des mutations par radiations ionisantes ou par des substances chimiques mutagènes. Il s’agit d’accélérer le processus de mutation au hasard, puis de sélectionner, dans la mesure où on en a obtenu, les produits présentant les caractéristiques recherchées.

C’est pourquoi, en production végétale, les sélectionneurs ont entrepris, il y a une cinquantaine d’années déjà, de provoquer des mutations par radiations ionisantes ou par des substances chimiques mutagènes. Il s’agit d’accélérer le processus de mutation au hasard, puis de sélectionner, dans la mesure où on en a obtenu, les produits présentant les caractéristiques recherchées.

C’est la technique qu’on appelle mutagénèse.

Aujourd’hui, on peut dire qu’il n’existe presque aucune semence, en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, qui ne soit issue de la mutagénèse pratiquée sur une génération plus ou moins ancienne.

Il y a une autre technique d’amélioration des plantes, plus récente, couramment employée dans le monde entier, sauf au pays d’Astérix et dans un ou deux autres pays aussi réactionnaires : la transgénèse.

De quoi s’agit-il ?

C’est une technique qui, dans ma jeunesse étudiante, il y a des lustres, était utilisée dans les laboratoires à des fins de recherche comme, par exemple, l’étude des phénomènes d’antibiorésistance. Aujourd’hui, depuis une quinzaine d’année seulement, elle est utilisée commercialement pour l’amélioration des végétaux.

Cette technique consiste à injecter, par des techniques de laboratoire assez sophistiquées, dans le génome d’une espèce, un gène d’une autre espèce, gène codant une caractéristique recherchée.

Par exemple, on injecte à des maïs le gène d’une bactérie dénommée Bacillus thuringiensis, qui code une protéine mortelle pour certains papillons. Les maïs ainsi modifiés sécrètent cette protéine et deviennent résistants à un de leurs principaux ravageurs, la chenille d’un papillon qui s’appelle la pyrale. C’est ainsi qu’on parle de maïs Bt (Bt pour Bacillus thuringiensis, c’est plus court !)

Pourquoi, dans la pratique, n’utilise-t-on la transgénèse que pour l’introduction d’un gène d’une espèce différente ? Parce qu’introduire dans une variété un gène d’une autre variété de la même espèce par les techniques classiques de croisement ou d’hybridation est moins coûteux.

Dans la vie courante et dans les textes réglementaires, on réserve le mot OGM (organismes génétiquement modifiés), ou encore plantes GM, aux produits issus de la seule transgénèse. Pourquoi ? Parce qu’en science on essaye de donner un nom distinct à des processus ou à des techniques différentes et que cette distinction a été reprise par les juristes, qui s’essayent eux aussi à parler clairement, et que cela est passé dans le langage commun.

Bon, tout cela peut vous paraitre un peu compliqué.

Mais si vous avez compris que :

mutagénèse et transgénèse sont des techniques bien différentes, que la première est utilisée commercialement depuis cinquante ans, que beaucoup des produits d'origine végétale que vous mangez en sont issus, que la seconde n'est sur le marché que depuis quinze ans et qu'elle a été diabolisée par les écologistes, qu’entre gens de bonne foi le mot OGM désigne uniquement des produits issus de cette dernière,

mutagénèse et transgénèse sont des techniques bien différentes, que la première est utilisée commercialement depuis cinquante ans, que beaucoup des produits d'origine végétale que vous mangez en sont issus, que la seconde n'est sur le marché que depuis quinze ans et qu'elle a été diabolisée par les écologistes, qu’entre gens de bonne foi le mot OGM désigne uniquement des produits issus de cette dernière,

alors vous comprendrez facilement mon prochain article !

C'est tout pour aujourd'hui !

Suite au prochain numéro.

C’est pourquoi je dédie aux tenants actuels du protectionnisme et autre démondialisation, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et, plus particulièrement encore – car il n’a aucun intérêt électoral dans cette affaire – Emmanuel Todd, cette brève citation tirée du susdit ouvrage de Schumpeter.

C’est pourquoi je dédie aux tenants actuels du protectionnisme et autre démondialisation, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et, plus particulièrement encore – car il n’a aucun intérêt électoral dans cette affaire – Emmanuel Todd, cette brève citation tirée du susdit ouvrage de Schumpeter. Nico : Santé !

Nico : Santé !

« La toxine (Bt-toxin) produite par le maïs génétiquement modifié, censé s’éliminer dans le tube digestif humain, a été retrouvé dans le sang de 93% des 30 femmes enceintes étudié, dans 80% de leur enfant et dans 67% des 39 femmes non enceintes. Bt-toxin est un insecticide toxique qu’on retrouve aussi dans la viande d’animaux. (Étude de l’université de Sherbrooke 2011) ».

« La toxine (Bt-toxin) produite par le maïs génétiquement modifié, censé s’éliminer dans le tube digestif humain, a été retrouvé dans le sang de 93% des 30 femmes enceintes étudié, dans 80% de leur enfant et dans 67% des 39 femmes non enceintes. Bt-toxin est un insecticide toxique qu’on retrouve aussi dans la viande d’animaux. (Étude de l’université de Sherbrooke 2011) ».

La capacité d’absorption sous leur forme entière est restreinte aux rares protéines qui ne sont pas susceptibles d’être digérées lors de leur passage dans l’estomac ou l’intestin. En fait, les tests de digestibilité sont devenus un critère permettant d’évaluer la capacité d’une protéine d’être absorbée sous forme intacte et le risque allergénique en découlant.

La capacité d’absorption sous leur forme entière est restreinte aux rares protéines qui ne sont pas susceptibles d’être digérées lors de leur passage dans l’estomac ou l’intestin. En fait, les tests de digestibilité sont devenus un critère permettant d’évaluer la capacité d’une protéine d’être absorbée sous forme intacte et le risque allergénique en découlant.

C'est ainsi que trop d’enseignement tuerait l’enseignement (l’enseignement de masse abêtit), trop de médecine tuerait la médecine (la médecine rend malade plus qu’elle ne guérit), trop de vitesse tue la vitesse, la généralisation de l’automobile crée les embouteillages et celle des moyens de transport rapides fait perdre plus de temps que la marche à pied.

C'est ainsi que trop d’enseignement tuerait l’enseignement (l’enseignement de masse abêtit), trop de médecine tuerait la médecine (la médecine rend malade plus qu’elle ne guérit), trop de vitesse tue la vitesse, la généralisation de l’automobile crée les embouteillages et celle des moyens de transport rapides fait perdre plus de temps que la marche à pied.

Ivan Illich a inventé le concept de vitesse généralisée. Selon ce concept, dans le temps mis pour parcourir une distance donnée en voiture, il convient d'inclure le temps de travail nécessaire à gagner de quoi acheter et entretenir la voiture.

Ivan Illich a inventé le concept de vitesse généralisée. Selon ce concept, dans le temps mis pour parcourir une distance donnée en voiture, il convient d'inclure le temps de travail nécessaire à gagner de quoi acheter et entretenir la voiture. Selon les calculs d’Ivan Illich un Américain moyen consacre, au début des années soixante-dix, environ mille six cents heures par an à sa voiture, que ce soit en temps de déplacement ou en temps de travail pour la payer. Il parcourt dix mille kilomètres par an. Cela représente donc une vitesse moyenne d’environ 6 km/h.

Selon les calculs d’Ivan Illich un Américain moyen consacre, au début des années soixante-dix, environ mille six cents heures par an à sa voiture, que ce soit en temps de déplacement ou en temps de travail pour la payer. Il parcourt dix mille kilomètres par an. Cela représente donc une vitesse moyenne d’environ 6 km/h. Des décroissants « bien de chez nous » ont actualisé et adapté le calcul à la France d’aujourd’hui. En incluant la construction et l’entretien des routes, avec en moyenne 14 000 km parcourus par an, à la vitesse de déplacement moyenne de 50 km/h la vitesse intégrale est de 16,8 km/h. À la vitesse de 100 km/h elle est de 25,3 km/h.

Des décroissants « bien de chez nous » ont actualisé et adapté le calcul à la France d’aujourd’hui. En incluant la construction et l’entretien des routes, avec en moyenne 14 000 km parcourus par an, à la vitesse de déplacement moyenne de 50 km/h la vitesse intégrale est de 16,8 km/h. À la vitesse de 100 km/h elle est de 25,3 km/h.

Le 27 août une centaine de faucheurs volontaires s'est rendue sur le site de la station Pioneer génétique à Montech (Tarn-et-Garonne).

Le 27 août une centaine de faucheurs volontaires s'est rendue sur le site de la station Pioneer génétique à Montech (Tarn-et-Garonne).

Et puis :

Et puis :

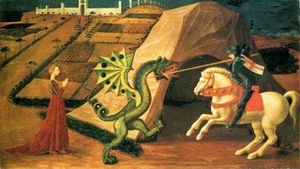

Les faucheurs volontaires se sont donné pour mission de sauver le monde du dragon des OGM.

Les faucheurs volontaires se sont donné pour mission de sauver le monde du dragon des OGM.

C’est pourquoi, en production végétale, les sélectionneurs ont entrepris, il y a une cinquantaine d’années déjà, de provoquer des mutations par radiations ionisantes ou par des substances chimiques mutagènes. Il s’agit d’accélérer le processus de mutation au hasard, puis de sélectionner, dans la mesure où on en a obtenu, les produits présentant les caractéristiques recherchées.

C’est pourquoi, en production végétale, les sélectionneurs ont entrepris, il y a une cinquantaine d’années déjà, de provoquer des mutations par radiations ionisantes ou par des substances chimiques mutagènes. Il s’agit d’accélérer le processus de mutation au hasard, puis de sélectionner, dans la mesure où on en a obtenu, les produits présentant les caractéristiques recherchées.

Mais j’ai archivé soigneusement les articles que j’ai lus dans la presse régionale, du moins celle que je consulte régulièrement et qui couvre, en gros, l’est de la France.

Mais j’ai archivé soigneusement les articles que j’ai lus dans la presse régionale, du moins celle que je consulte régulièrement et qui couvre, en gros, l’est de la France.

L’État, ayant emprunté

L’État, ayant emprunté Le FMI

Le FMI